街區故事

(圖片來源:商研院提供)

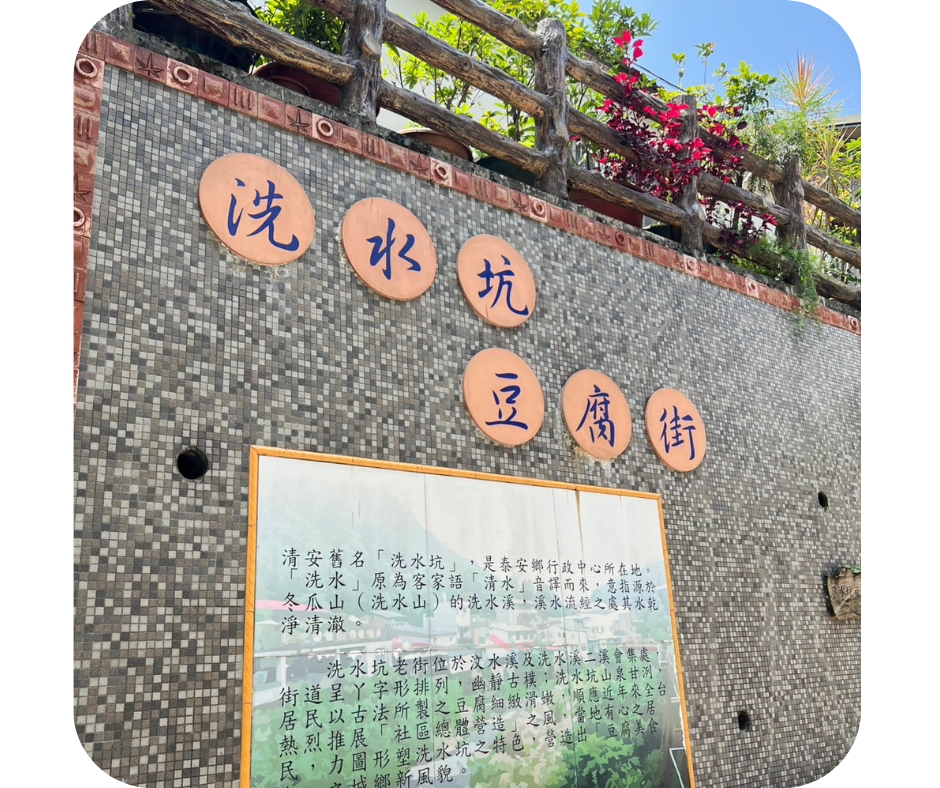

在苗栗泰安,有一條靜靜伸展於山腳的老街。

不長,也不熱鬧,卻在歲月裡漸漸煨出香氣。山泉水、手工豆腐、老灶煙火,還有不同語言與文化交織的日常。這裡是清安村,是舊名「洗水坑」的地方,七家以豆腐與在地風味聞名的店家,把這條老街的味道延續至今,是山裡人與水裡味道一起留下的記憶。

「洗水坑」這個名字,來自客語「洗水」,意思是「清澈的水」。這水來自冬瓜山的山泉,沿著洗水溪流下,繞過石頭、竹林與梯田,在村口聚成一條潺潺不息的溪。

清安村不僅是泰安鄉的行政中心,也是一處客家與泰雅族長久共生的地帶。早年來自平原地區的客家族群,翻山越嶺來此拓墾,與原住民族在地理、資源與生活上產生交流與協作,語言、飲食、工藝在這裡緩慢融合、變化,最終形成今日老街上的多層次風景。

(圖片來源:商研院提供)

居民們用山泉泡豆、磨漿、點鹽滷,再以布巾手壓成型。每家做法略有不同,比例、火候、熟成時間,靠的是經驗,也靠一種對季節的感覺。豆腐從不是工廠製品,而是每天手起柴燃、手動攪拌、手掌測溫後得來的結果。有的老舖從日治時期就開始製作,如今已傳承三代,仍以柴火燒鍋、手工壓模。當黃豆從生變熟,再變成口感細緻的白嫩板豆腐時,那不只是食物完成,而是一段手藝與地方的堅持被再次落實。

(圖片來源:商研院提供)

▲ 除了白皮臭豆腐,黑皮也是遊客來到苗栗泰安必點的小吃之一。

(圖片來源:商研院提供)

另外,在街角的一間攤子,則是飄出一種熟悉又陌生的味道。「黑皮臭豆腐」先滷過再炸,外酥內嫩,這是清安特有的吃法,與一般街頭豆腐不同,外皮因中藥滷製而呈現深褐色,帶點微微的「臭香」,咬下去酥脆中透著綿滑。

對在地人來說,它不是小吃,而是一種生活感。泡完溫泉、採完高山菜、從山裡走下來,來一份熱豆腐,補氣,也補心情。

清安村的居民以客家族群為主,但許多街坊熟識的手工藝、祭儀與食材,實則來自泰雅族傳統,像是路邊販售的刺蔥香腸、小米酒或鹽烤山豬肉,常出現在市集與部落慶典期間。許多原住民家庭世代居住於此,生活與街道緊密交錯,並未界線分明,而是彼此交融的日常。

(圖片來源:商研院提供)

有些人離開都市,回來老家開咖啡店;有些人則從沒離開過,只是換個身分,繼續用味道守著這條街。走出豆腐街,路越走越寬,越來越貼近山。沿著溪水向上,是泰安著名的高山碳酸泉,泉質無色透明、滑順不澀,是臺灣少數的泉種。再往深山走,是露營區與泰雅族部落。沿路可見竹籬、木雕、炊煙與狗影,也可見老石屋上吊著的山豬腿與曬豆乾。

那些地方不是觀光熱點,而是人仍在生活的所在。就如同豆腐街一樣,從不吆喝,只靜靜等著你靠近。在這條街,豆腐會說話。在清安,一塊豆腐不只是吃進肚裡的事。它是季節的溫度,是族群的默契,是山泉的回聲,也是關於「怎麼活在這裡」的答案。你若走進來,不用做什麼,也會感覺到它在跟你說話。說的,不是觀光的語言;說的,是生活的語氣。緩慢、溫熱,帶著蒸氣,也帶著人情。而當你離開時,這味道也許會淡,但它會靜靜留在心底,成為你記得住的那種日常。